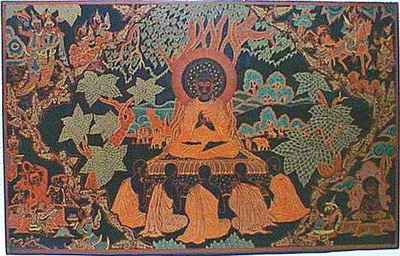

- Buddhismo

Il

Buddhismo è una religione nata in India sulla base degli insegnamenti

di Siddhartha Gautama, detto il Buddha ("l'Illuminato, il Risvegliato").

Egli allevato nel lusso e nell'agiatezza in quanto figlio di un piccolo

re locale, rimase profondamente scosso dalla scoperta dell'infinito dolore

che incombe su tutti gli esseri umani, costretti da una forza ineluttabile

a vivere esistenze sempre nuove nel ciclo inarrestabile della reincarnazione.

Siddhartha decise, all'età di ventinove anni, di lasciare la reggia

paterna per dedicarsi, libero dall'attaccamento ai beni materiali, alla

ricerca di una via che conducesse alla liberazione dalla sofferenza e

alla felicità suprema. Si dedicò dapprima allo yoga e alle

pratiche di un ascetismo, adottò quindi una via media fra la vita

agiata e la mortificazione assoluta, per approdare poi, nell'ultima fase

del suo cammino, alla definitiva illuminazione.

Il

Buddhismo è una religione nata in India sulla base degli insegnamenti

di Siddhartha Gautama, detto il Buddha ("l'Illuminato, il Risvegliato").

Egli allevato nel lusso e nell'agiatezza in quanto figlio di un piccolo

re locale, rimase profondamente scosso dalla scoperta dell'infinito dolore

che incombe su tutti gli esseri umani, costretti da una forza ineluttabile

a vivere esistenze sempre nuove nel ciclo inarrestabile della reincarnazione.

Siddhartha decise, all'età di ventinove anni, di lasciare la reggia

paterna per dedicarsi, libero dall'attaccamento ai beni materiali, alla

ricerca di una via che conducesse alla liberazione dalla sofferenza e

alla felicità suprema. Si dedicò dapprima allo yoga e alle

pratiche di un ascetismo, adottò quindi una via media fra la vita

agiata e la mortificazione assoluta, per approdare poi, nell'ultima fase

del suo cammino, alla definitiva illuminazione.

Da allora Siddhartha, divenuto finalmente il Buddha, "l'illuminato", si impegnerà instancabilmente nella sua opera di predicazione della sua dottrina delle Quattro nobili verità. La vita è sofferenza: il dolore (dukkha) e l'inconsistenza costituiscono l'essenza più profonda della vita umana dalla nascita alla morte così che quest’iltima non rappresenta in alcun modo la liberazione dal dolore, in quanto, conformemente alla concezione fondamentale del pensiero indiano, l'uomo è soggetto, come tutti gli esseri, al flusso inarrestabile delle rinascite, reincarnandosi continuamente in corpi sempre diversi.

Origine

di tutto questo carico di sofferenza è l'ignoranza della natura

illusoria di tutto ciò che l'uomo percepisce come suo orizzonte

reale: da questa ignoranza non scaturisce solo la schiavitù dei

beni materiali, ma anche, come frutto del desiderio di sopravvivenza,

l'attaccamento alla vita stessa. Alla sofferenza si può porre fine

soltanto mediante l'eliminazione del desiderio e l'estinzione di ogni

forma di attaccamento all'esistenza, al fine di spezzare definitivamente

la catena delle rinascite. Per ottenere la liberazione dal dolore occorre

camminare sulla via dell'Ottuplice sentiero, che racchiude in sé

retta visione, retta intenzione, retto parlare, retto agire, retto modo

di sostentarsi, retto impegno, retta consapevolezza, retta meditazione:

si tratta, in pratica, del compendio fondamentale della fede buddhista,

che vede nella moralità la premessa e insieme la conseguenza della

saggezza e della capacità di possederla attraverso la meditazione.

Di

conseguenza, l'individuo è indotto alla ricerca spasmodica di una

sorta d'immortalità attraverso la rinascita continua in corpi materiali

sempre nuovi: ogni esistenza è così legata indissolubilmente

alle infinite esistenze precedenti e a quelle future, in una catena inestricabile

di sofferenza che il saggio deve necessariamente spezzare.

Di

conseguenza, l'individuo è indotto alla ricerca spasmodica di una

sorta d'immortalità attraverso la rinascita continua in corpi materiali

sempre nuovi: ogni esistenza è così legata indissolubilmente

alle infinite esistenze precedenti e a quelle future, in una catena inestricabile

di sofferenza che il saggio deve necessariamente spezzare.

In questo indirizzo di pensiero trova posto anche l'altro concetto portante

della tradizione indiana, quello di karma, la conseguenza etica indotta

dal complesso delle azioni che l'individuo compie in ciascuna esistenza,

determinando inesorabilmente la sua condizione nell'esistenza successiva,

secondo una logica di premio e di punizione: la condotta in vita porta

con sé la possibilità di rinascere sotto forma di animale,

oppure di uomo, di demone, di divinità.

Il fine ultimo dell'uomo che segue il cammino di salvezza suggeritogli

dal Buddha è il raggiungimento della condizione suprema del nirvana,

l'estinzione di ogni desiderio e la libertà da ogni forma di condizionamento

materiale e psicologico: ottenuta questa illuminazione interiore, il saggio

prosegue il cammino della sua esistenza terrena liberandosi gradualmente

del carico del karma che lo lega al corpo materiale e preparando la strada

alla liberazione definitiva, la condizione del parinirvana, il nirvana

definitivo, l'annientamento totale che coincide con il momento della morte.

Raggiungibile teoricamente da tutti i fedeli, questa condizione di beatitudine

eterna è posta più realisticamente come meta principale

soltanto per i membri della comunità monastica. Questi ultimi devono

mirare a ottenere l'illuminazione e a essere venerati come arhat, saggi

giunti allo stato di perfezione al termine del lungo cammino sulla via

dell'Ottuplice sentiero. Agli altri fedeli non resta che rassegnarsi all'accumulo

di meriti che consente, attraverso l'osservanza, nel corso della lunga

vicenda delle rinascite successive, della legge morale – non uccidere,

non rubare, non pronunciare menzogna, non fare uso di sostanze inebrianti

e non abbandonarsi al disordine sessuale – di reincarnarsi finalmente

nella condizione di monaco per compiere il passo decisivo verso la liberazione.

Nella

filosofia di Schopenhauer occupò un posto di rilievo la sapienza

dell’antico Oriente, al quale egli fu avviato da Frederich Mayer.

Il suo rapporto con la tradizione filosofico-religiosa dell’India

è stato variamente interpretato e dibattuto e costituisce uno dei

problemi più complessi relativi al filosofo. È in ogni caso

fuor di dubbio che Schopenhauer sia stato il primo filosofo occidentale

a tentare il recupero di alcuni dei motivi dell’estremo oriente,

dai quali ha ricavato una serie al quanto affascinante d’immagini

ed espressioni di cui ha fatto grande uso nella creazione del suo pensiero.

È stato in oltre un grande ammiratore della sapienza orientale

tanto da sostenere che essa, che con gran facilità stava entrando

nel pensiero occidentale, non potesse essere invece toccata dalle nostre

religioni e conoscenze.

Nella

filosofia di Schopenhauer occupò un posto di rilievo la sapienza

dell’antico Oriente, al quale egli fu avviato da Frederich Mayer.

Il suo rapporto con la tradizione filosofico-religiosa dell’India

è stato variamente interpretato e dibattuto e costituisce uno dei

problemi più complessi relativi al filosofo. È in ogni caso

fuor di dubbio che Schopenhauer sia stato il primo filosofo occidentale

a tentare il recupero di alcuni dei motivi dell’estremo oriente,

dai quali ha ricavato una serie al quanto affascinante d’immagini

ed espressioni di cui ha fatto grande uso nella creazione del suo pensiero.

È stato in oltre un grande ammiratore della sapienza orientale

tanto da sostenere che essa, che con gran facilità stava entrando

nel pensiero occidentale, non potesse essere invece toccata dalle nostre

religioni e conoscenze. Ed

è proprio dalla filosofia orientale, più precisamente dalla

religione buddista, che Schopenhauer prende spunto per dare il via alla

sua filosofia. Schopenhauer parte infatti dalla distinzione kantiana tra

noumeno e fenomeno, ispirandosi alla filosofia indiana (ben diversa dallo

spirito gnoseologico-scientifico del kantismo. Egli afferma che il fenomeno

non è l’unica realtà accessibile alla mente umana,

ma bensì parvenza, illusione, sogno, ovvero ciò che nell’antica

sapienza indiana è detto “velo di Maya”. Esso esiste

solo dentro la coscienza ("il mondo è la mia rappresentazione)

proprio per questo la vita è "sogno". Mentre il noumeno

non è il concetto-limite della conoscenza, ma è l'essenza

delle cose che si nasconde dietro all'ingannevolezza del fenomeno, e il

filosofo ha compito di scoprirla.

Ed

è proprio dalla filosofia orientale, più precisamente dalla

religione buddista, che Schopenhauer prende spunto per dare il via alla

sua filosofia. Schopenhauer parte infatti dalla distinzione kantiana tra

noumeno e fenomeno, ispirandosi alla filosofia indiana (ben diversa dallo

spirito gnoseologico-scientifico del kantismo. Egli afferma che il fenomeno

non è l’unica realtà accessibile alla mente umana,

ma bensì parvenza, illusione, sogno, ovvero ciò che nell’antica

sapienza indiana è detto “velo di Maya”. Esso esiste

solo dentro la coscienza ("il mondo è la mia rappresentazione)

proprio per questo la vita è "sogno". Mentre il noumeno

non è il concetto-limite della conoscenza, ma è l'essenza

delle cose che si nasconde dietro all'ingannevolezza del fenomeno, e il

filosofo ha compito di scoprirla.  Anche

Nietzsche nella formulazione della sua filosofia subì l’influenza

della religione orientale. Questo è particolarmente evidente quando

il filosofo ci presenta la teoria dell’eterno ritorno dell’Uguale,

ovvero della ripetizione eterna di tutte le vicende del mondo, che riprende

dalle teorie della religione buddista.

Anche

Nietzsche nella formulazione della sua filosofia subì l’influenza

della religione orientale. Questo è particolarmente evidente quando

il filosofo ci presenta la teoria dell’eterno ritorno dell’Uguale,

ovvero della ripetizione eterna di tutte le vicende del mondo, che riprende

dalle teorie della religione buddista.